Sanierungsprogramme bedeuten: neue Strukturen, verschobene Prioritäten, viele offene Fragen. Es geht um Effizienz, um Neuaufstellung, um Zukunftsfähigkeit.

Und zugleich um Menschen, die versuchen, im Alltag handlungsfähig zu bleiben.

Veränderung klingt in Strategiepapieren oft sauber und logisch. In der Realität fühlt sie sich extrem unruhig an. Weil niemand genau weiß, wie lange die Übergänge dauern, welche Teams bestehen bleiben oder welche Aufgaben morgen noch relevant sind. Diese Ungewissheit ist kein Nebeneffekt. Sie ist Teil der Transformation.

In solchen Phasen suchen nicht nur Mitarbeitende nach Orientierung, ebenso Führungskräfte. Auch Leitende brauchen Halt, während sie ihn geben sollen. Sie müssen Entscheidungen treffen, während sich die Spielregeln ändern und Erwartungen aushalten, während die eigenen Fragen offenbleiben.

In dieser Spannung zeigt sich, wie viel Vertrauen im System tatsächlich vorhanden ist.Veränderung prüft nicht nur Strukturen, sondern auch Identität.

- Bin ich in dieser Rolle noch richtig?

- Wofür stehe ich, wenn Sicherheiten wegfallen?

- Welche Werte tragen, wenn vieles andere sich verändert?

Wenn Strukturen sich ändern und Menschen nachkommen müssen

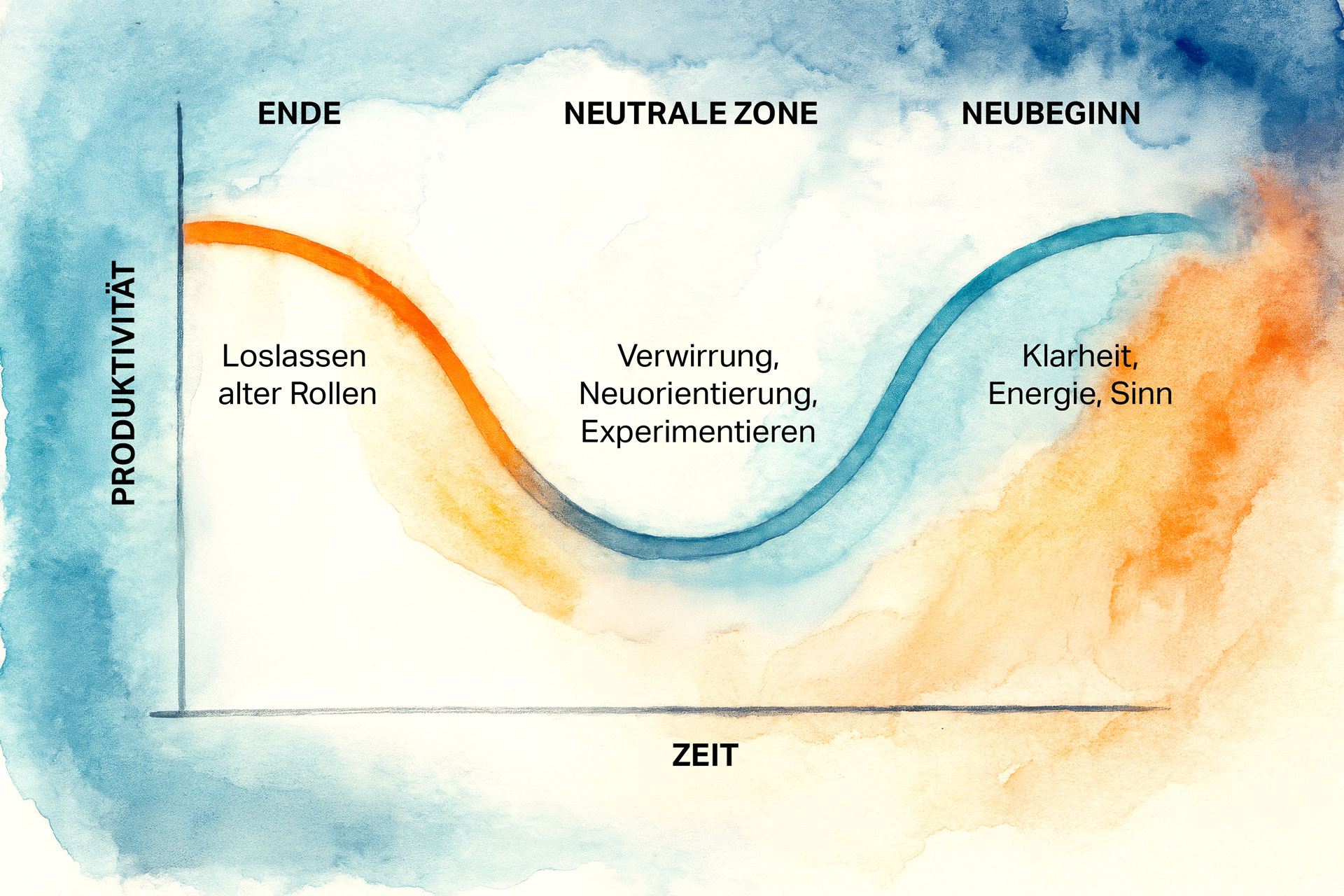

Die Organisationspsychologie beschreibt seit Jahren, dass Menschen Veränderungen nicht linear erleben. Ein besonders hilfreiches Modell stammt von William Bridges.

Er unterscheidet zwischen Change als äußereVeränderung und Transition, dem inneren Prozess, den Menschen dabei durchlaufen.

Dieser Übergang verläuft in drei Phasen:

- Ende: das Loslassen alter Rollen und Gewohnheiten.

Oft begleitet von Unsicherheit, Widerstand oder Trauer. - Neutrale Zone: die Zwischenzeit, in der Altes nicht mehr gilt, Neues aber noch nicht trägt.

Hier herrscht Verwirrung, Neuorientierung, manchmal auch Leerlauf. - Neubeginn: der Moment, in dem sich Sinn und Richtung neu formieren. Energie und Produktivität steigen wieder.

Diese Kurve beschreibt, was viele derzeit erleben:

Ein kollektives Tal, das sich anfühlt wie ein Rückschritt, obwohl es ein notwendiger Teil des Prozesses ist. Produktivität sinkt, weil Energie in Anpassung fließt.bDas ist kein Fehler, sondern eine Phase, in der sich Menschen und Systeme neu sortieren.

Was Führung im Dazwischen braucht

Führung in dieser Phase ist weniger eine Frage von Methoden als von Haltung. Wenn Strukturen wanken, verlieren viele Menschen ihr vertrautes Bezugssystem und suchen Orientierung bei jenen, die vorangehen sollen. Doch auch Führungskräfte sind Teil des Übergangs. Sie erleben dieselbe Unsicherheit, dieselben Spannungen zwischen Wollen, Sollen und Können.

Was in solchen Momenten trägt, ist keine zusätzliche Agenda, sondern Präsenz.

- Zuhören, ohne sofort zu bewerten.

- Transparenz, auch wenn nicht alles geklärt ist.

- Und die Fähigkeit, Unsicherheit nicht als Mangel, sondern als Signal zu begreifen, dass Veränderung tatsächlich geschieht.

Führung im Dazwischen heißt, Räume zu schaffen, in denen Fragen erlaubt sind, bevor Entscheidungen fallen. Nicht alles zu wissen, aber ansprechbar zu bleiben. Nicht Kontrolle zu versprechen, sondern Vertrauen zu ermöglichen.

Das heißt auch, Abschied zu ermöglichen – von Aufgaben, Routinen, Überzeugungen. Nicht, weil sie falsch waren, sondern weil sie vorbei sind. Wenn das gelingt, entsteht wieder Raum für Klarheit.

Veränderung ist kein Projekt mit Zieltermin. Sie ist ein Prozess, den jede:r durchlebt. Und je bewusster wir ihn gestalten, desto größer die Chance, dass daraus Neues entsteht, das wirklich trägt.